旅法剑客费若秋的哥大求学路,剑道与学业的双轨征程

在纽约曼哈顿的晨光中,哥伦比亚大学图书馆的玻璃幕墙映出匆匆穿梭的人影,人群中,一个高挑的身影格外引人注目——他是费若秋,中国击剑界备受瞩目的“旅法剑客”,如今褪去战袍,手持书卷,成为哥大教育学院的一名研究生,从巴黎的剑道馆到纽约的学术殿堂,这位年轻运动员的转型之路,不仅关乎个人梦想,更映照出当代运动员多维成长的探索。

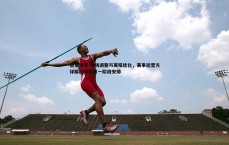

剑锋初露:法国淬炼的黄金岁月

费若秋与击剑的缘分始于童年,10岁时,因一次学校兴趣小组的尝试,他被教练发掘,从此与花剑结缘。“剑道像一种沉默的对话,”他在专访中回忆道,“每一次进攻与防守,都是与对手、与自己的博弈。”16岁那年,他受法国一家知名击剑俱乐部邀请,远赴巴黎接受训练,在击剑传统深厚的法国,他经历了“脱胎换骨”的磨砺。

“法国的训练体系更注重战术思维与心理韧性,”费若秋说,“每天清晨5点起床,进行两小时体能训练,下午则是高强度技术对抗,周末常常辗转于欧洲各地参加联赛。”在法国的五年间,他先后夺得欧洲青年锦标赛银牌、世界大学生击剑锦标赛金牌,世界排名一度跻身前二十,他的风格以敏捷与诡变著称,媒体称他为“东方狐狸”。

就在职业生涯渐入佳境时,费若秋做出了一个令外界意外的决定:暂别赛场,申请赴美留学。

转折点:从剑道到课桌的跨界选择

“许多人问我悟空体育是否因伤病或压力而离开,其实恰恰相反,”费若秋坦言,“击剑教会我最重要的不是胜利,而是如何面对选择。”2022年,他在一次国际赛事中结识了几名来自常春藤联盟的运动员,他们的多元身份——既是选手,也是学者、创业者——深深触动了他。“我意识到,体育不应是生命的唯一维度,我想探索更广阔的世界。”

他选择哥伦比亚大学,源于其对体育教育与学术融合的重视,哥大教育学院的运动管理专业享誉全球,而纽约的多元文化氛围也吸引着他。“这里既有顶尖的学术资源,也有活跃的击剑社区,”费若秋说,“我希望能将法国所学的实战经验与美国的理论体系结合,未来为中国击剑的发展贡献力量。”

申请过程并非一帆风顺,他需在密集的赛事间隙备考托福、撰写研究计划,甚至因时差常在凌晨与导师视频面试。“有时刚结束一场比赛,就要在机场打开电脑修改文书,”他笑道,“但击剑训练赋予我的专注力,反而成了学习的优势。”

双轨并行:在学术与剑道间寻找平衡

进入哥大后,费若秋的生活进入“双轨模式”:白天是教育政策与体育经济学的课堂,傍晚则奔赴曼哈顿击剑中心训练,周末还需参与NCAA(美国大学体育协会)的交流活动。“时间管理成了最大挑战,”他说,“我曾为完成一篇论文连续三天只睡四小时,但每当握起剑,疲惫便瞬间消散。”

他的导师、哥大教育学院教授艾伦·米勒评价道:“费若秋展现了运动员罕见的学术潜力,他将击剑中的战略分析应用于课堂案例,比如用‘防守反击’理论解读体育产业的风险管理,这种跨界思维令人印象深刻。”

费若秋并未完全离开赛场,2023年,他代表哥大参加美国大学击剑联赛,并帮助团队夺得东部赛区冠军,他的经历开始吸引中美体育界的关注——一名中国运动员,如何在西方学术与竞技体系中找到平衡?

文化碰撞:东方韧性与西方逻辑的融合

在哥大的求学生活中,费若秋常面临文化差异的挑战。“法国的训练强调直觉与艺术性,而美国更注重数据与科学分析,”他举例道,“在哥大,我们甚至会用生物力学模型分解刺剑动作,这让我对技术有了全新理解。”

这种碰撞也体现在人际交往中,他曾在小组讨论中因“沉默观察”被误解为消极,后来学会主动表达观点;也曾因中式谦逊在比赛中错失先机,逐渐适应美式竞争中的自信张扬。“击剑是我的‘通用语言’,”他说,“但在跨文化环境中,我学会了更灵活地切换思维。”

他的同学、美国击剑选手莎拉·威尔逊说:“费若秋身上有种独特的沉静力量,他既能用法国流派的优雅技巧击败对手,也能在课堂上用精准的数据分析说服教授,他是东西方体育文化交融的典范。”

未来愿景:搭建中西方击剑的桥梁

谈及未来,费若秋的计划清晰而坚定:毕业后,他将回归中国击剑领域,但并非以传统教练身份。“我想建立一套融合欧美经验的本土化青训体系,同时推动中美击剑学术交流,”他目光灼灼,“中国运动员不缺天赋,但需要更科学的培养模式和更开阔的国际视野。”

他正与哥大团队合作开发一款击剑教学APP,计划纳入多语言课程与AI动作分析功能。“体育的本质是教育,”他说,“正如哥大校训‘借汝之光,得见光明’,我希望用自己的经历点亮更多年轻运动员的路。”

发布评论